항구 외에는 출구가 없는 섬 '셔터 아일랜드'. 남북전쟁 당시 요새로 사용되었다가 현재는 범죄를 저지른 정신병자를 수용하는 시설로 사용 중인 이곳에서 한 수감자가 사라진다. 이어 사건을 수사하기 위해 두 명의 연방 보안관이 파견된다. 그들은 이 기묘한 실종사건을 진상을 밝히고자 섬 구석구석을 수색하지만 섬의 살풍경한 모습 이면에는 그들이 생각하는 것 이상의 음모가 도사리고 있는 듯 하다. 수감시설의 직원들은 하나같이 무엇인가를 숨기는 듯 하며, 수감자들은 공포에 사로잡혀 있다. 설상가상으로 섬에 불어닥친 폭풍우로 셔터 아일랜드는 하나의 거대한 밀실이 되어 버린다.

이렇듯 [셔터 아일랜드]의 중심에 놓여있는 명제는 한 여인의 실종사건이다. 살인사건이 아닌 실종사건. 스릴러의 소재로는 다소 빈약하지 않은가 싶을지 모르지만 웬걸. [셔터 아일랜드] 속 이미지는 암울하기 이를데 없으며 영화 내내 죽음의 그림자와 절망감이 교차된다. 마치 슬래셔 무비처럼 언제 어디서 무엇이 튀어나올지 모르는 듯한 팽팽한 긴장감 속에 관객들은 과연 이 섬에 무슨일이 벌어지고 있는 것인가를 조마조마한 마음으로 지켜보게 된다.

ⓒ Paramount Pictures. All rights reserved.

실종사건으로 시작해 인체실험에 대한 음모론과 더 나아가 주인공 자신의 트라우마가 겹치는 이야기의 복잡한 구성, 영화 곳곳에 배치된 수많은 복선과 암시에도 불구하고 관객들은 혼란스러워 할 여유가 없다. 사건의 발생과 해결이라는 단선적인 스릴러의 공식은 이 영화에서 전혀 통하질 않는다. 영화의 중심에 놓였던 실종사건은 어디까지나 미끼였을 뿐, 관객들이 생각치도 못한 결말로의 여정은 기대 이상으로 충격적이며 참신하다. 오랜만에 보는 이지적인 스릴러의 참맛이 바로 [셔터 아일랜드]에 담겨있는 것이다.

딱히 잔혹한 범죄장면이 등장하지 않음에도 심리적인 피로감을 극대화시킨 마틴 스콜세지의 연출력은 탁월하다. 그는 고립된 섬 셔터 아일랜드를 1950년대 히치콕식 미스테리 영화에 걸맞는 무대장치로 활용하고 있으며 배우들의 멋진 연기와 더불어 거장이 색칠한 클래식 영화들의 독특한 미장센이 오묘한 조화를 이루고 있다. (실제로 스콜세지는 [나는 좀비와 함께 걷다]의 발 루튼이나 마크 로빈슨, 로만 폴란스키의 스타일을 참조했다고 밝히고 있다)

ⓒ Paramount Pictures. All rights reserved.

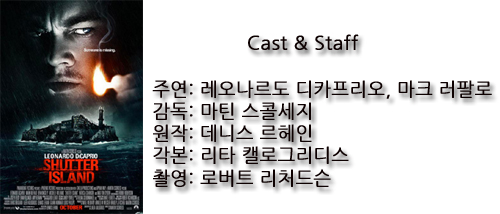

로버트 드 니로 이후 어느덧 스콜세지의 페르소나로 자리잡은 레오나르도 디카프리오의 연기는 말 그대로 물이 올랐다. [타이타닉]에서 '나는 세상의 왕'이라고 외치던 꽃미남 도슨의 모습은 이제 온데간데 없다. 오직 신경쇠약에 걸린 연방보안관 테디만이 있을 뿐이다. 오랜만에 헐리우드 영화에서 모습을 드러낸 명배우 막스 본 시도우의 모습이나 [간디]의 벤 킹슬리 등 조연들의 음흉한 연기도 훌륭하다.

영화의 마지막에는 반전이 기다리고 있으나 (사실 나는 리뷰에서 이런 언급을 하는걸 반기지 않는다. 반전이 있다는 것 자체가 일종의 스포일러이니까.) 단지 흥미 본위의 반전을 위한 반전으로서 사용되는 장치가 아니다. 다시 말해 [셔터 아일랜드]는 반전을 위해 보는 영화가 아니며, 설사 데니스 르헤인의 원작소설 '살인자들의 섬'을 읽어서 결말의 내용을 이미 알고 있다 한들 영화를 즐기는데 딱히 방해가 될만큼 큰 요소도 아니다. 오히려 소설에 나와있지 않은 영화속 주인공의 마지막 대사 한마디는 엔드 크래딧이 올라갈 동안 두고두고 생각할 여지를 남긴다. 과연 거장의 손길을 거치면 뭔가 달라도 다르다.

* [셔터 아일랜드]의 모든 스틸 및 사진은 인용의 목적으로만 사용되었으며, 관련된 권리는 ⓒ Paramount Pictures. 에 소유됨을 알립니다.

'영화 > ㅅ' 카테고리의 다른 글

| 시라노; 연애 조작단 - 남자들을 위한 로맨틱 코미디 (51) | 2010.09.16 |

|---|---|

| [블루레이] 셜록 홈즈 - 명탐정 셜록 홈즈의 재해석 (30) | 2010.05.20 |

| [DVD] 솔로이스트 - 우리 모두는 인생을 연주하는 솔로이스트다 (5) | 2010.03.03 |

| 셜록 홈즈 - 고정관념을 탈피한 19세기 영국의 슈퍼히어로 (37) | 2010.01.04 |

| 솔로이스트 - 음악영화 아닌 성장 드라마 (16) | 2009.11.20 |